Le MLF en rupture et en continuité avec mai 1968

Dans des années 1970, à Genève, le Mouvement de Libération des Femmes nourrit un rapport conflictuel avec la Nouvelle Gauche issue de 1968, mais aussi avec la première génération des féministes «suffragettes».

Le 7 février 1971, à l’occasion d’un scrutin fédéral historique, les femmes suisses obtiennent le droit de vote. Une grande victoire pour les féministes? Pas aux yeux de toutes. À Genève, cette nuit-là, de jeunes militantes mènent la première action de leur collectif en placardant clandestinement sur les murs de la ville des affichettes qui clament que le droit de vote n’est pas la solution à l’oppression des femmes, et que leur lutte pour l’émancipation ne fait que commencer. Elles ne sont alors qu’une petite poignée de camarades. En quelques mois, le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) grandit et parvient à rassembler un noyau de plusieurs dizaines de militantes, soutenues par des centaines de sympathisantes.

Marquant une rupture avec la première vague féministe qui s’était battue pour l’égalité des droits, les jeunes femmes réclament le renversement de la société patriarcale. Leur mouvement est porté par l’essor d’un renouveau du féminisme qui est né aux États-Unis, avant de se propager partout en Europe et dont les Genevoises s’inspirent et reprennent le nom. Frondeur, radical et anti-institutionnel, le MLF devient au cours de cette décennie un élément incontournable de la scène politique genevoise.

La plupart des militantes du MLF ont vécu la révolte de 1968 dans les rangs de la Nouvelle Gauche étudiante à l’Université de Genève. Cette expérience les marquera. Elles y forgent leurs convictions antiautoritaires, leur rejet des appareils, des hiérarchies et des formalismes. Elles héritent également du mouvement contestataire de 1968 leur esprit insoumis et leur goût pour l’action directe. Pourtant, c’est aussi la critique véhémente de l’expérience de 1968 qui est à l’origine de la création du MLF. De Berkeley à Paris en passant par Genève, les femmes ont participé de façon massive et déterminante aux protestations étudiantes de la fin des années 1960. Malgré cet engagement sans faille, elles se sont senties marginalisées à l’intérieur d’organisations dominées par les hommes. Rétrospectivement, les féministes affirment avoir été les perdantes de la «division sexuelle du travail révolutionnaire» au sein de la gauche alternative. Elles disent avoir été assignées aux tâches subalternes de petites mains, alors que les ténors masculins étaient aux commandes du mouvement et monopolisaient la parole. Plus encore, la question de l’oppression des femmes dans la société est reléguée au second plan par les hommes de la Nouvelle Gauche. Ces derniers la perçoivent comme une préoccupation «petite-bourgeoise», susceptible d’affaiblir les luttes de la classe ouvrière. Minorisées dans les organisations de gauche, les féministes considèrent qu’elles n’ont pas d’autre choix que de fonder un mouvement autonome pour faire avancer leur cause.

Le corps comme terrain politique

Le conflit des femmes du MLF avec la Nouvelle Gauche porte également sur la question de la révolution sexuelle. Cette revendication centrale des mouvements de 1968 a été, d’après les féministes, largement dévoyée. La révolution sexuelle devait être le moteur du projet de libération sociale. Dans les faits, elle s’est traduite par une instrumentalisation du corps des femmes. Sous la pression de leurs camarades masculins, elles disent avoir soudainement perdu le droit de «dire non», sous peine de se faire taxer de femmes «non libérées». Si les féministes dénoncent ce détournement de la notion de libération sexuelle, c’est pour mieux se la réapproprier afin de fonder une nouvelle critique politique de la sexualité. Puisque c’est sur le corps des femmes que s’exerce principalement la domination patriarcale, c’est sur ce terrain que doit se jouer leur lutte pour l’émancipation. La désaliénation et la réappropriation du corps deviennent ainsi la clé de voûte de la contestation féministe, desquelles découlent presque tous les développements théoriques et pratiques du mouvement.

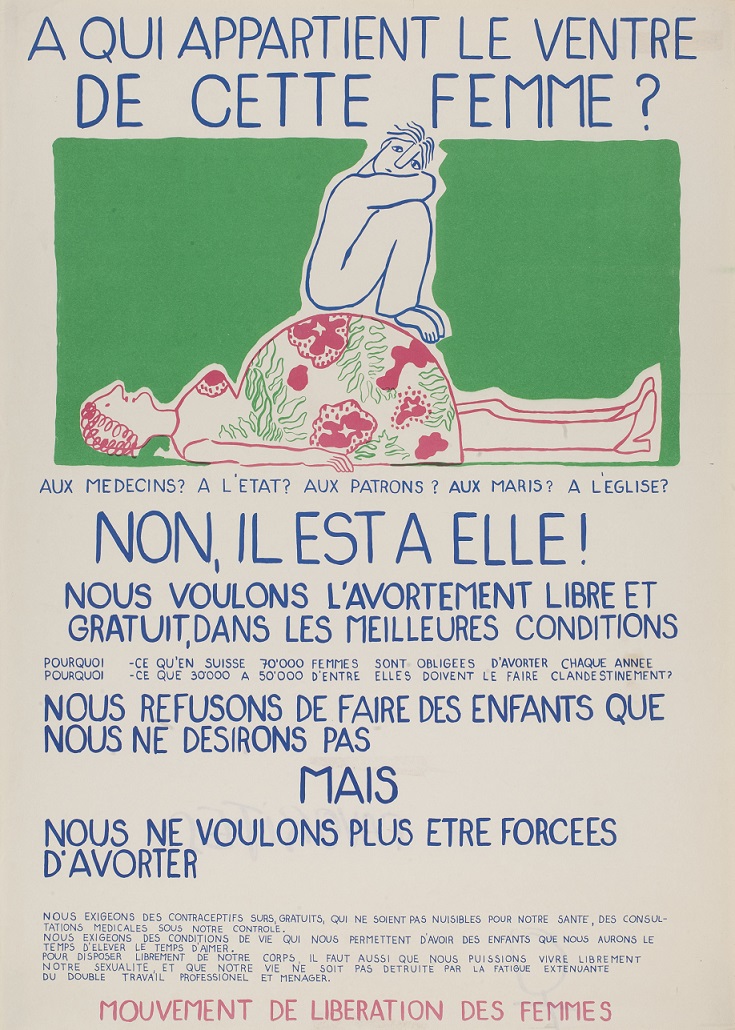

Les militantes genevoises embrassent ainsi une revendication historique du MLF au niveau international: celui du droit à l’avortement. Le mouvement multiplie les actions publiques, rédigent des tracts et des brochures d’information, organise un soutien intégral aux femmes qui désirent avorter. En 1975, «année de la femme» décrétée par l’ONU, elles multiplient manifestations de rue et actions de protestation spectaculaires, s’unissant souvent aux groupes MLF d’autres cantons suisses. Elles interrompent par exemple le débat sur l’avortement au Conseil national – composé alors de 95 % d’hommes – en jetant à la tête des parlementaires des langes de bébé souillées au cri de «Enfants ou non, c’est nous qui décidons!»

La revendication du droit à l’avortement et à la contraception est devenue le symbole de la volonté des femmes de disposer librement de leur corps. Suivant cette ligne, l’une des spécificités du groupe MLF Genève est de mettre l’accent sur la violence du pouvoir médical, décrié comme l’un des centres de la domination patriarcale. Prônant la démédicalisation, le MLF Genève multiplie les attaques contre les gynécologues et contre la direction de la Maternité de l’Hôpital cantonal. Les militantes créent des groupes de self-help (auto-examen gynécologique pratiqué collectivement), afin de donner aux femmes un outil efficace pour connaître et maîtriser leur corps, mais également pour les rendre plus fortes et plus indépendantes face au pouvoir des médecins. Cette pratique peut paraître anecdotique, mais incarne en réalité l’essence du projet politique du MLF: faire advenir la libération des femmes par elles-mêmes, au travers d’actions ancrées dans le quotidien et l’intimité de la sphère personnelle.

Mai 68 comme point de départ

«Pour moi, Mai 68, ça a été découvrir le monde. C’était quelque chose d’extraordinaire parce que tout à coup je voyais que les choses sortaient de leur isolement, c’est-à-dire qu’il y avait un tas de choses qui tout à coup faisaient sens. Et un tas de valeurs et de choses qui me gênaient, m’étouffaient et m’ennuyaient, je pouvais allègrement les remettre en question, les discuter, etc. C’était une immense fête des idées et aussi de la remise en question de l’autorité (…). En tant que femme, en 68, on était très nombreuses dans le mouvement étudiant. Il y avait beaucoup de filles – pour les filles moi je pense que ça représentait peut-être encore plus que pour les garçons – parce qu’il y avait le poids du patriarcat, le poids de la société, le poids des normes: il faut s’habiller comme ça, il faut penser comme ça, ta vie tu feras ça, tu seras l’épouse de…, etc. Mêmes si toutes ces choses-là n’étaient pas dites, tout à coup ça représentait beaucoup pour les jeunes femmes comme moi, comme ouverture.»

Témoignage d’une militante du MLF Genève tiré de Julie de Dardel, Révolution sexuelle et Mouvement de Libération des Femmes.

Julie de Dardel, Université de Genève

Pour en savoir davantage: Julie de Dardel, Révolution sexuelle et Mouvement de Libération des Femmes à Genève (1970-1977), Lausanne, 2007.

Cet article est tiré du numéro 33 du magazine Passé-simple paru en mars 2018.