Un bateau lémanique à voile et à vapeur

L’Industriel, propulsé par le vent et le charbon, a transporté des marchandises de 1855 à 1876. Il reste un cas unique dans l’histoire du Léman.

Un seul bateau de transport a navigué à la voile et à la vapeur sur le Léman. Il s’agit de L’Industriel inauguré en 1855 et attesté jusqu’en 1876.

À l’aube du XIXe siècle, les barques à voiles latines assurent l’entier du transport des personnes et des marchandises sur le Léman. Mais plus pour longtemps. En 1823, le Guillaume Tell, premier bateau à vapeur de Suisse, est mis en service. Il faut alors une bonne journée de diligence pour aller de Genève à Lausanne, voire bien plus selon les intempéries et l’état des chemins. Pour le même trajet en barque, cela dépend des airs. Le Guillaume Tell, lui, ne met que six heures. Sa réussite économique et la garantie de ne plus dépendre du vent incitent à étendre la propulsion mécanique au trafic des marchandises également. Mais le Léman remorqueur, lancé en 1826, ne rencontre pas le succès espéré. L’entreprise fait faillite l’année suivante déjà. Défaut de rentabilité à cause de prix trop bas, boycott des bateliers trop fiers pour se faire remorquer par un vapeur, manque de qualités du bateau qualifié parfois de pataud et lent? Peut-être les trois. Alors, on renonce pour quelques années à utiliser la vapeur pour le trafic de marchandises pondéreuses. Mais l’idée reste dans l’air. Elle va se concrétiser presque 30 ans plus tard sous une forme plutôt insolite: le fruit des amours d’un vapeur et d’une barque.

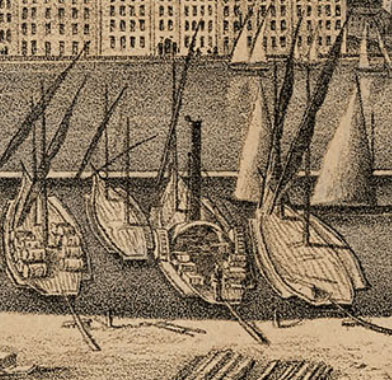

Le 1er septembre 1854, le Journal de Genève annonce en effet que la Société des bateaux à vapeur sur le lac Léman, basée à Nyon, est en train de faire construire une «barque à vapeur» pour le transport des marchandises. Le voyage inaugural conduit la barque de Nyon à Genève en deux heures, malgré un orage, «prouvant ainsi sa puissance pour naviguer contre le vent». La presse en donne une description très complète: «L’Industriel n° 1 ressemble extérieurement à une barque ordinaire de grande dimension; mais elle porte un troisième mât, et, en sa qualité de navire à vapeur, elle a sa cheminée et ses roues à aubes protégées par des tambours. La puissance de sa machine est de 50 cv, mais celle qu’elle déploiera habituellement ne sera que de 30 à 40 cv et suffira pour communiquer à la barque une vitesse de 2 lieues à l’heure; grâce à l’intervention des voiles, elle pourra être réduite en fonction de la force du vent». Le journal précise un point totalement inédit: «Les roues à palettes sont agencées de manière à pouvoir être élevées ou abaissées suivant le chargement de la barque.» Ce bateau de grande taille est ainsi pourvu d’un système propulsif d’une extrême ingéniosité. Il permet apparemment, lorsque la machine ne fonctionne pas, de relever les roues à aubes et d’éviter ainsi qu’elles ne constituent un frein à la marche du bateau sous voiles. Il est également possible, lorsque la machine est active, de régler les roues à la hauteur exacte où elles donneront leur meilleur rendement.

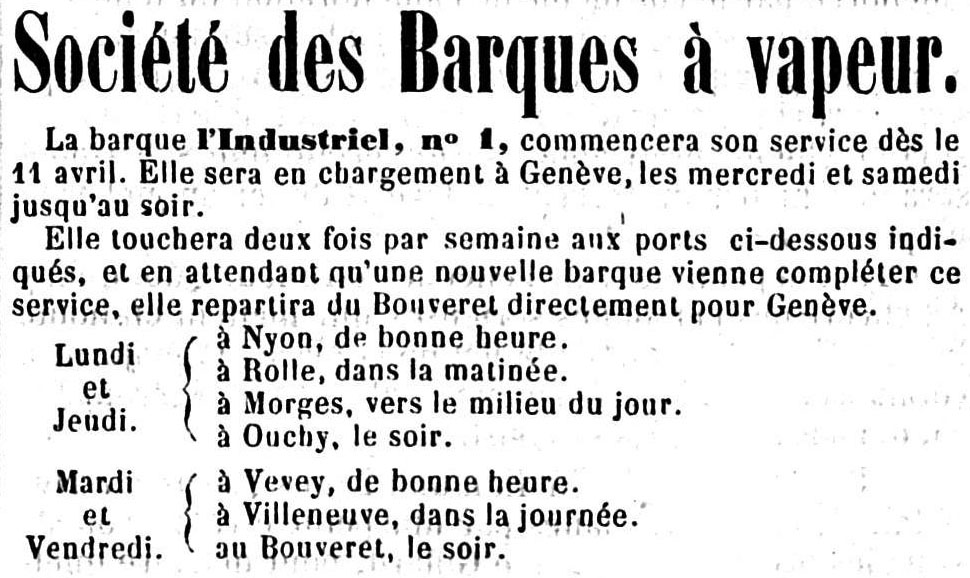

L’Industriel commence son service le 11 avril 1855. Peu après, la barque est impliquée à Morges dans un incident illustrant la concurrence acharnée à laquelle se livrent les nombreuses compagnies de transport de passagers actives à ce moment sur le lac. Le 31 mai, quatre bateaux, l’Aigle, l’Helvétie, la Ville de Nyon et L’Industriel se présentent en même temps aux abords du port. Talonnée par la Ville de Nyon, l’Helvétie fonce à toute vapeur pour atteindre le premier radeau de débarquement. Ce faisant, il coupe la route à L’Industriel qui s’apprête à entrer dans le port. Un témoin raconte que ce dernier «bat prudemment en arrière». L’expression décrit bien une manœuvre typique d’un bateau à roues. Tellement pressé de passer avant les autres, le capitaine de l’Helvétie donne même le signal de départ avant que tous les passagers aient pu débarquer. Résultat: «un passager trempé, un batelier à l’eau!». Trois ans plus tard, un événement identique surviendra à Nyon avec des conséquences autrement plus dramatiques: l’Helvétie – toujours lui – en voulant brûler la politesse à l’Aigle, entre en collision avec le radeau de débarquement et provoque la noyade de seize personnes.

L’Industriel passe en 1856 en mains de la Société de navigation sur le lac Léman. Il est actif dans divers transports de marchandises typiques du lac, mais parfois aussi plus exotiques. Ainsi, en 1859, la barque est affectée au transport de matériel ferroviaire pour le compte de la Compagnie de la ligne d’Italie qui construit alors une ligne de chemin de fer du Bouveret à Sion. Plusieurs locomotives et des dizaines de wagons rejoignent ainsi par le lac leur futur réseau. Le 8 juin, rapporte le Nouvelliste vaudois, «la barque L’Industriel venait de Morges, chargée de six wagons, à destination du Bouveret; vers six heures du soir, elle se trouvait entre Ouchy et Lutry, lorsqu’elle fut surprise par un violent coup de vent. (…) Les cordes (retenant les wagons) ont été rompues comme des fils d’araignée, et quatre wagons, dont l’un était chargé de tubes de fer, passant par dessus les traverses mises devant les roues, se précipitèrent dans le lac». Heureusement, personne n’est blessé dans ce «coup de mer».

La suite de l’histoire de L’Industriel est documentée de manière plus fragmentaire. En 1863, il est à vendre à Morges. L’annonce précise qu’il a un tonnage de 3500 quintaux, ce qui le classe bien dans la catégorie des grandes barques, et qu’il était stationné «précédemment à Thonon». En 1864, la barque «sombre» à Nernier. Apparemment renflouée, on la retrouve une année plus tard à Meillerie, affectée au transport des pierres pour le compte de la carrière de la Balme. En 1876, elle reprend le service hebdomadaire de transport de marchandises du bateau à vapeur l’Ariel. Début janvier 1879 enfin, chargée de bois de moule, elle est prise dans la Conche, entre Thonon et le golfe de Coudrée, dans un coup de vent du nord accompagné d’une tempête de neige. L’Estafette de Lausanne rapporte que le bâtiment, «après une lutte terrible contre l’orage, allégé des trois quarts de son chargement, est venu s’échouer sur les blocs qui existent près d’Excevenex (sic)». L’Industriel est ensuite ramené dans le port d’Yvoire. C’est la dernière mention connue de ce bateau exceptionnel par sa conception.

Les héritiers de L’Industriel

L’Industriel n’a pas eu de descendance directe. Des raisons économiques expliquent notamment cette absence: le charbon coûte plus cher que le vent et le gain de temps n’est pas déterminant dans le transport de pierres et de bois de chauffage, qui forment alors l’essentiel du volume des marchandises transportées par le lac. On peut aussi imaginer que c’est la place prise (ou perdue) par la machine, la chaudière et la réserve de charbon qui, en limitant la charge transportable, ont rendu ce navire unique. De fait, on s’en tiendra désormais soit au type «barque à voiles», soit au type «bateau à vapeur». Il faut attendre 1904 pour voir une barque à voiles à nouveau munie d’un moyen de propulsion mécanique. L’Espérance, une grande barque de près de 30 m de long construite six ans auparavant, est alors dotée d’un moteur à benzine actionnant une hélice. D’autres barques suivront l’exemple, mais seule la dernière barque construite, la Violette – qui deviendra ensuite la Vaudoise – sera dès l’origine (1932) munie d’un moteur. Trop tard. Le trafic des marchandises sur le Léman est alors en chute libre. Le camion automobile l’a définitivement supplanté.

Éric Teysseire

Cet article est tiré du numéro 32 du magazine Passé-simple paru en février 2018.